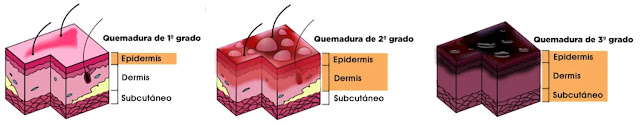

Las quemaduras son lesiones físicas de la piel producidas por la acción de agentes físicos y/o químicos ,con profundidad y extensión variable, por lo que pueden involucrar otros tejidos en función de su gravedad.

De este modo, el tratamiento local será determinado en función del gravedad, localización y extensión de la lesión, por lo que los cuidados estarán determinados por el grado de la quemadura, habiendo consideraciones específicas en cada uno de ellos.

A. QUEMADURAS DE PRIMER GRADO

Son aquellas quemaduras que afectan a la dermis.

Procedimiento

1. Identificar e informar al

paciente, resolver dudas y solicitar su colaboración. Colocar al paciente en la posición adecuada según la localización de la quemadura.

2. Realizar higiene de manos y

colocarse guantes estériles.

3. Enfriar la quemadura con agua a temperatura ambiente inmediatamente tras la producción de la lesión, ya que una vez transcurridos 5 minutos esta medida carecerá de efecto. Si se realiza en el momento de la quemadura, disminuirá el dolor y el edema, evitando que la lesión aumente de tamaño y profundidad. Es importante tener en cuenta que nunca se debe aplicar hielo.

4. Secar sin frotar, y aplicar crema hidratante que contenga urea, aloe vera u otros compuestos que favorezcan la cura. Se puede aplicar las veces que se considere oportuno a lo largo del día, teniendo cuidado de no macerar la piel perilesional. Si es posible, dejar la lesión sin cubrir y evitar el uso de ropa que pueda rozan o comprimir la zona.

5. Registrar el procedimiento, estado de la quemadura, etc.

B.1 QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO: SUPERFICIALES

Afectan a la epidermis y la capa más externa de la dermis, el papilar.

Cuidados específicos

- Sumergir la zona inmediatamente en agua fría para evitar el incremento de la profundidad de la lesión y la aparición de ampollas o flictenas.

- Aplicar frío en gel durante las primeras 24-48 horas paras aliviar el dolor y disminuir la inflamación.

- No aplicar pomadas antimicrobianas, excepto que existan signos claros de infección.

B.2 QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO: PROFUNDAS

Afectan a la epidermis y dermis completas.

Procedimiento de las curas

1. Identificar e informar al paciente, resolver dudas y solicitar su colaboración. Colocar al paciente en la posición adecuada según la localización de la quemadura.

2. Realizar higiene de manos y colocarse guantes estériles.

3. Limpiar con suero fisiológico al 0,9% y secar sin frotar.

3. Los primeros días aplicar sulfadiazina argéntica cada 12 horas, tras lo cual aparecerá una capa de esfacelo blanquecina, pasando a aplicar colagenasa e hidrogel realizando las curas cada 24-48 horas. Se empleará un apósito de silicona para minimizar el dolor. Es importante tener en cuenta que los apósitos de plata sólo están indicados en caso de que exista infección.

4. En caso de presencia de ampollas: desbridar aquellas de gran extensión con eritema importante o contenido oscuro en su interior, por lo que si no presentan signos de infección ni eritema, y el líquido es claro se deberán dejar intactas o bien pinchar y extraer el líquido conservando la piel. Es importante tener en cuenta que si las ampollas están situadas en la palma de la mano o la planta del piel, no deben desbridarse.

5. Registrar el procedimiento, estado de la quemadura, etc.

C. QUEMADURAS DE TERCER GRADO

Lesiones que destruyen la epidermis, dermis y anexos cutáneos, alcanzando el tejido subcutáneo, por lo que no es posible la reepitalización ni la regeneración, de modo que precisan de atención especializada, con limpieza, desbridamiento, injertos de piel o reconstrucción funcional.